Nous vivons actuellement à une époque où l’agilité, la flexibilité et l’innovation sont les maîtres mots. Il n’est donc pas rare de trouver des organisations qui évitent les standards, car ceux-ci sont souvent associés à la bureaucratie, à la rigidité ou au conformisme. Cette croyance est toutefois profondément erronée. Dans cet article, nous explorerons l’un des principaux paradoxes d’une Culture Kaizen : l’idée que la standardisation ne bride pas la créativité, mais la stimule. Nous verrons que la création de standards ne limite pas l’innovation, mais qu’elle est précisément ce qui la rend possible. Pour accélérer, il faut d’abord stabiliser. Comme le dit Masaaki Imai, fondateur du Kaizen Institute : « Sans standards, il ne peut y avoir d’amélioration. »

Nous allons déconstruire la croyance traditionnelle selon laquelle les standards empêchent l’innovation, présenter la nouvelle vision qui les considère comme la base de l’amélioration continue, et montrer comment ce paradoxe s’applique aux organisations qui visent l’excellence opérationnelle.

Qu’est-ce qu’un paradoxe ?

Les paradoxes sont des idées qui, à première vue, semblent contradictoires, mais qui, lorsqu’elles sont bien comprises, révèlent des vérités profondes. Dans le contexte de la gestion, les paradoxes remettent en question les croyances établies. Ils agissent comme des provocateurs stratégiques : ils confrontent directement les suppositions et ouvrent la voie à une nouvelle façon de penser et d’agir.

Les 7 paradoxes d’une culture Kaizen

Au fil de plusieurs décennies d’accompagnement d’organisations dans la construction de cultures d’amélioration continue, le Kaizen Institute a identifié sept paradoxes qui aident à remettre en cause les modèles mentaux traditionnels et à orienter les entreprises vers l’excellence :

- La pratique plutôt que les outils ;

- Le petit n’est pas le seul Kaizen ;

- L’efficacité commence par le flux ;

- Standardiser pour améliorer ;

- Kaizen va au-delà des opérations ;

- Kaizen est une méta-stratégie ;

- Kaizen est la façon la plus intelligente de gérer une entreprise.

Dans cet article, le quatrième paradoxe « Standardiser pour améliorer » est examiné et explique comment la standardisation, souvent mal comprise comme synonyme de rigidité, est en réalité la base de l’apprentissage, de l’amélioration et de l’innovation continue.

L’amélioration commence par la standardisation. Êtes-vous prêt à faire le premier pas ?

Le paradoxe de la standardisation : frein ou catalyseur de l’amélioration ?

À première vue, l’idée selon laquelle « la standardisation favorise l’amélioration » semble contradictoire. Beaucoup associent les standards à la rigidité, au contrôle excessif et à la bureaucratie, c’est-à-dire à quelque chose qui réprime la créativité et freine l’innovation. Cependant, cette perception repose sur une profonde méprise quant au véritable rôle de la standardisation dans les organisations qui pratiquent le Kaizen.

Plutôt que de limiter la réflexion, la standardisation apporte clarté, cohérence et une base solide à partir de laquelle il devient possible d’apprendre et d’évoluer. La standardisation sert de référence à partir de laquelle l’amélioration peut se produire. Ce paradoxe recèle une vérité transformatrice : pour être créatif, la stabilité est nécessaire ; pour progresser, un point de départ clair est indispensable.

L’ancienne croyance : la standardisation bloque la créativité

Pendant des décennies, de nombreuses organisations ont considéré les standards comme des mécanismes de contrôle. Ils étaient souvent créés loin du lieu où le travail est effectué (Gemba), imposés selon des approches hiérarchiques (top-down) et appliqués sans contexte ni formation adéquate. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait été perçue comme un instrument de microgestion, supprimant l’autonomie et déconnectant les employés du sens de leur travail. De plus, la standardisation était rarement révisée, devenant obsolète avec le temps. Dans ce modèle traditionnel, la standardisation était synonyme de stagnation.

Le résultat était prévisible : faible motivation, peu d’innovation et un environnement où les personnes devaient obéir plutôt que réfléchir.

La nouvelle vision : la standardisation comme fondement de l’amélioration

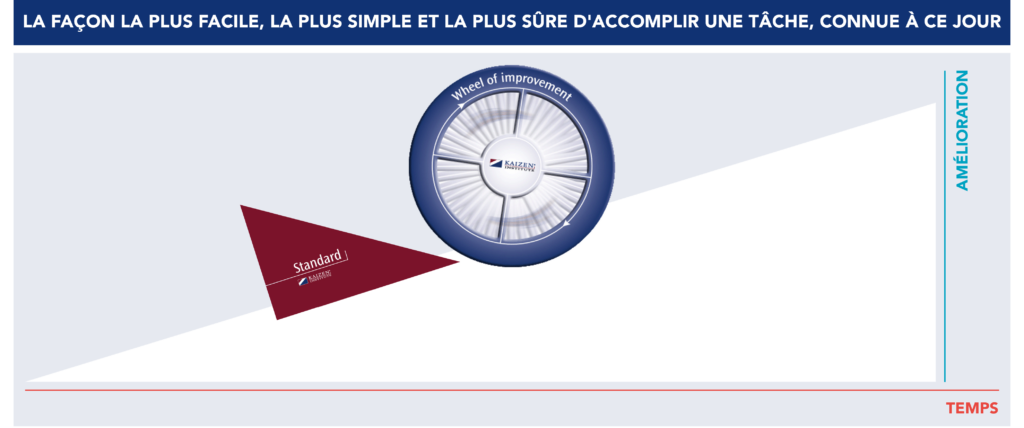

Dans la culture Kaizen, la standardisation a un rôle complètement différent. Ici, un standard n’est pas une règle stricte : c’est un accord vivant, visible, compris et créé par ceux qui effectuent le travail. C’est la meilleure méthode connue à ce jour.

Cette vision repose sur trois piliers essentiels :

- Stabiliser les processus et rendre les problèmes visibles : sans un standard, il est difficile d’identifier l’origine des problèmes et de garantir la stabilité des processus ;

- Apprendre à partir des variations : lorsqu’un problème survient, il ne s’agit pas de chercher des coupables, mais d’investiguer et d’apprendre;

- Améliorer en continu : une fois le travail stabilisé, il devient possible d’introduire des améliorations de façon sûre et efficace, grâce aux cycles PDCA (Plan-Do-Check-Act).

En appliquant cette logique, les standards deviennent la base de l’amélioration continue, aidant les organisations à former de nouvelles personnes, à mettre en place les bonnes pratiques et à maintenir la qualité et la sécurité des processus. Mais surtout, ils deviennent la référence pour la prochaine amélioration.

La fonction des standards dans une culture d’amélioration continue

Dans un environnement en constante amélioration, les standards ne sont pas des documents bureaucratiques oubliés dans un tiroir. Ce sont des outils pratiques et indispensables au développement des équipes et au progrès de l’organisation. Ce sont eux qui donnent forme à la connaissance, créent la stabilité, orientent la formation et rendent possibles la comparaison, l’analyse et l’apprentissage.

Bien utilisée, la standardisation constitue le point de départ de chaque amélioration et la référence qui permet de garantir la pérennité des bonnes pratiques dans le temps.

Figure 1 – Définition et rôle des standards

Standardiser, c’est rendre visible : la réalité comme base de l’amélioration

La standardisation a pour principale fonction de rendre la réalité visible. Sans une méthode clairement définie et partagée, chaque employé peut exécuter une tâche de façon différente — ce qui complique l’identification des problèmes, la comparaison des performances ou la réplication des bonnes pratiques.

Dans un environnement chaotique, les défaillances et les inefficacités restent cachées. Avec des standards bien définis, chaque écart devient une occasion d’enquêter, d’apprendre et de s’améliorer. La visibilité est donc la première étape vers une résolution structurée des problèmes.

Plus qu’imposer l’uniformité, la standardisation permet aux équipes de voir clairement ce qui se passe. Et ce n’est qu’en observant la réalité telle qu’elle est qu’il devient possible de l’améliorer.

SDCA et PDCA : le double cycle de l’amélioration continue

L’amélioration exige discipline, méthode et un cycle structuré. C’est ici qu’interviennent les deux cycles fondamentaux de la culture Kaizen :

- SDCA (Standardiser – Faire – Vérifier – Agir) : cycle de la standardisation. Il garantit une façon claire et cohérente d’exécuter le travail. Ce cycle se concentre sur le maintien des bonnes pratiques actuelles.

- PDCA (Planifier – Faire – Vérifier – Agir) : cycle de l’amélioration. Il permet de tester de nouvelles approches, de vérifier les résultats et de créer de nouveaux standards basés sur des améliorations réelles.

Ces deux cycles se complètent. D’abord stabiliser, ensuite améliorer. Chaque amélioration validée devient un nouveau standard, relançant ainsi le cycle.

Cette approche crée un système vivant, où standardisation et innovation vont de pair. Sans SDCA, il n’y a pas de stabilité ; sans PDCA, il n’y a pas de progrès.

Comment réagir face à un problème : utiliser la standardisation comme point de départ

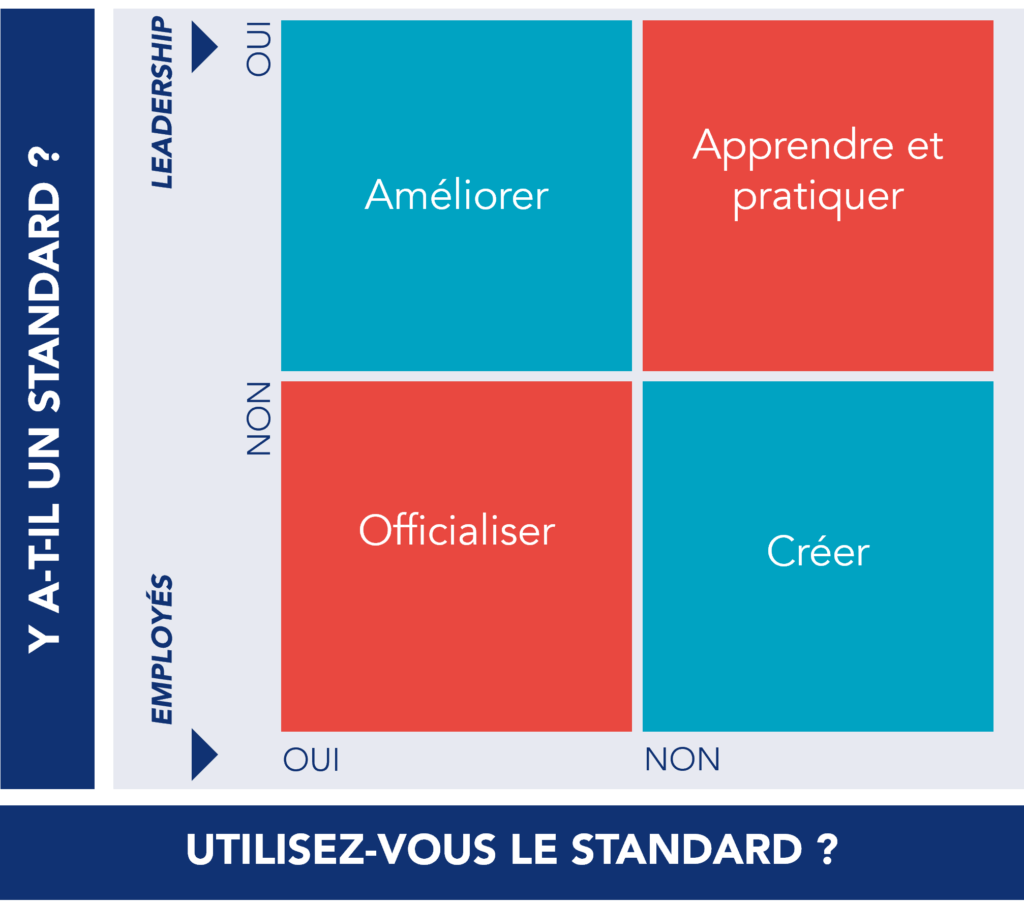

Lorsqu’un problème survient, le réflexe le plus courant est de chercher des coupables ou d’apporter des solutions ponctuelles. Dans une culture Kaizen, le point de départ est différent : comprendre ce qui a échoué et en tirer des enseignements. Chaque fois qu’une erreur se produit, deux questions simples doivent être posées :

- Au responsable d’équipe : « Existe-t-il un standard pour cette activité ? »

- À l’employé : « Suiviez-vous le standard ? »

Figure 2 – Cadre d’action face à un problème

Selon les réponses, la voie devient claire :

- S’il n’existe pas de standard, la première étape consiste à en créer un, c’est-à-dire à documenter la meilleure méthode connue à ce jour ;

- Si le standard existe, mais n’était pas respecté, il est essentiel d’en comprendre la raison. Il peut s’agir d’une lacune dans la formation, de conditions inadéquates ou d’un standard inadapté à la réalité ;

- Si le standard existe et était respecté, cela signifie qu’il doit être révisé. Ce qui était efficace auparavant ne l’est peut-être plus aujourd’hui. Il est nécessaire d’analyser les causes et de mettre à jour le standard.

Cette approche transforme chaque problème en une occasion de développement. Dans la culture Kaizen, l’erreur est une invitation à l’amélioration.

Appliquer la standardisation Kaizen dans la pratique

La standardisation Kaizen ne se limite pas à rédiger des instructions de travail ; il s’agit de créer les conditions permettant que le travail soit compris, exécuté avec qualité et amélioré en continu par ceux qui l’accomplissent. C’est un processus collaboratif, visuel et dynamique, qui intègre les équipes et stimule l’apprentissage organisationnel.

Créer des standards simples et visuels

Pour que la standardisation fonctionne, celle-ci doit être simple, claire et visuelle. Un bon standard montre quoi faire et comment le faire, en utilisant un langage accessible, des images ou des modèles, et est disponible sur le lieu de travail. De plus, un standard n’est jamais définitif : il s’agit de la meilleure méthode connue à ce jour, prête à être revue dès qu’une opportunité d’amélioration se présente. Cette vision élimine la crainte que les standards ne deviennent un obstacle à la créativité et à l’innovation.

Impliquer les équipes : le standard comme accord vivant

Le standard n’est pas imposé d’en haut. Il est élaboré avec l’équipe, sur la base de l’expérience pratique, des erreurs et des leçons apprises sur le Gemba. Il s’agit d’un accord vivant entre tous sur la meilleure façon de travailler.

Lorsque les équipes participent à la définition et à la révision des standards, elles acquièrent un sentiment d’appropriation, une meilleure compréhension du processus et une motivation pour l’améliorer. La standardisation devient alors un catalyseur d’engagement, d’apprentissage et de responsabilité.

Former, entraîner, pratiquer

Il ne suffit pas de créer un standard. Il faut s’assurer que tout le monde le connaisse, le comprenne et l’applique. La formation doit être pratique, sur le lieu de travail, avec des démonstrations claires et des répétitions guidées.

Une formation basée sur des standards réduit les erreurs, accélère l’intégration des nouveaux employés et garantit la cohérence dans la livraison. Plus qu’un simple transfert de connaissances, la formation crée des habitudes d’excellence.

En pratiquant la standardisation au quotidien, les équipes développent leur capacité à identifier les écarts et à proposer des améliorations.

Comment la gestion du changement peut transformer les standards en opportunités

Conclusion : le standard comme base de l’amélioration

Le quatrième paradoxe de la culture Kaizen enseigne que la véritable amélioration commence par la clarté sur ce qui est fait aujourd’hui. La standardisation n’est pas un frein à l’innovation – elle en constitue le point de départ.

Sans standardisation, il n’existe aucune base pour comparer, mesurer ou améliorer. Lorsque chacun agit différemment, il devient impossible de savoir ce qui fonctionne, où se situent les écarts ou si un changement représente une amélioration réelle.

Dans une organisation Kaizen, les standards sont des accords vivants, créés avec les équipes, testés dans la pratique et fréquemment améliorés. Ce sont des outils d’apprentissage et d’alignement, et non de contrôle aveugle. Lorsqu’ils sont bien appliqués, ils favorisent l’autonomie, la responsabilité partagée et une culture d’amélioration continue.

Adopter cette vision transforme en profondeur la façon de diriger, d’apprendre et de progresser. Car, en définitive, standardiser est le premier pas pour innover avec impact et améliorer avec constance.

Article basé sur le livre « The Kaizen Culture Paradox – The Smartest Way to Run a Business » par Alberto Bastos et Euclides Coimbra (bientôt disponible).

Gestion du Changement

Découvrez comment améliorer ce secteur d’activité