Wir leben in einer Zeit, in der Agilität, Flexibilität und Innovation die Schlagworte schlechthin sind. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Organisationen Standards vermeiden, weil sie diese mit Bürokratie, Starrheit oder Konformismus verbinden. Doch dieser Glaube ist grundlegend falsch. In diesem Artikel beleuchten wir eines der zentralen Paradoxa einer Kaizen-Kultur: die Vorstellung, dass Standardisierung Kreativität nicht einschränkt, sondern sie fördert. Dass das Schaffen von Standards Innovation nicht begrenzt, sondern sie überhaupt erst möglich macht. Dass es notwendig ist, zunächst zu stabilisieren, um beschleunigen zu können. Wie Masaaki Imai, Gründer des Kaizen Instituts, sagte: „Ohne Standards kann es keine Verbesserung geben.“

Wir werden den traditionellen Glauben, dass Standards Innovation behindern, hinterfragen, eine neue Sichtweise vorstellen, die sie als Grundlage kontinuierlicher Verbesserung begreift, und zeigen, wie sich dieses Paradoxon in Organisationen zeigt, die Operational Excellence anstreben.

Was sind Paradoxien?

Paradoxien sind Vorstellungen, die zunächst widersprüchlich wirken, bei genauerer Betrachtung jedoch tiefgehende Wahrheiten offenbaren. Im Managementkontext fordern Paradoxien bestehende Überzeugungen heraus. Sie fungieren als strategische Denkanstöße: Sie stellen unsere Annahmen infrage und eröffnen neue Perspektiven für Denken und Handeln.

Die 7 Paradoxien einer Kaizen-Kultur

Im Laufe von Jahrzehnten der Begleitung von Organisationen beim Aufbau einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung hat das Kaizen Institut sieben Paradoxien identifiziert, die dabei helfen, traditionelle Denkmuster zu hinterfragen und Unternehmen auf dem Weg zur Exzellenz zu begleiten:

- Praxis vor Tools

- Kleine Schritte sind nicht der einzige Kaizen-Weg

- Effizienz beginnt mit Prozessfluss

- Standardisieren, um zu verbessern

- Kaizen geht über den Betrieb hinaus

- Kaizen ist eine Meta-Strategie

- Kaizen ist ein intelligenter und zukunftsfähiger Führungsansatz

In diesem Artikel beleuchten wir die vierte Paradoxie: „Standardisieren, um zu verbessern“ – und wie Standardisierung, die oft fälschlicherweise mit Starrheit gleichgesetzt wird, in Wahrheit die Grundlage für Lernen, Verbesserung und kontinuierliche Innovation bildet.

Verbesserung beginnt mit Standardisierung. Sind Sie bereit, den ersten Schritt zu gehen?

Das Paradoxon der Standardisierung: Bremse oder Treiber der Verbesserung?

Auf den ersten Blick erscheint die Aussage „Standardisieren fördert die Verbesserung“ widersprüchlich. Viele Menschen verbinden Standards mit Starrheit, übermäßigem Kontrollzwang und Bürokratie – also mit etwas, das Kreativität erstickt und Innovation hemmt. Diese Wahrnehmung beruht jedoch auf einem grundlegenden Missverständnis über die wahre Rolle der Standardisierung in Organisationen, die Kaizen praktizieren.

Anstatt das Denken einzuschränken, schafft Standardisierung Klarheit, Konsistenz und ein stabiles Fundament, auf dem Lernen und Weiterentwicklung möglich werden. Standards dienen als Bezugspunkt, von dem aus Verbesserung überhaupt erst möglich ist. In diesem Paradoxon liegt eine tiefgreifende Erkenntnis: Um kreativ zu sein, brauchen wir Stabilität; um besser zu werden, brauchen wir einen klaren Ausgangspunkt.

Die alte Sichtweise: Standardisierung blockiert Kreativität

Über Jahrzehnte hinweg betrachteten viele Organisationen Standards als Kontrollinstrumente. Sie wurden oft weit entfernt vom Ort der tatsächlichen Arbeit (Gemba) entwickelt, top-down eingeführt und ohne ausreichenden Kontext oder Schulung umgesetzt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sie als Werkzeuge des Mikromanagements galten, die Autonomie einschränkten und die Mitarbeitenden vom Sinn ihrer Arbeit entfremdeten. Zudem wurden Standards selten überarbeitet und veralteten mit der Zeit. In diesem traditionellen Modell war Standardisierung gleichbedeutend mit Stillstand.

Das Ergebnis war vorhersehbar: geringe Motivation, wenig Innovation und ein Arbeitsumfeld, in dem Ausführung erwartet wurde – nicht Denken.

Die neue Sichtweise: Standardisierung als Fundament der Verbesserung

In der Kaizen-Kultur spielt Standardisierung eine völlig andere Rolle. Ein Standard ist hier keine starre Vorschrift, sondern eine lebendige, sichtbare und gemeinsam getragene Vereinbarung – entwickelt von denjenigen, die die Arbeit tatsächlich ausführen. Er ist die derzeit beste bekannte Methode.

Diese Sichtweise beruht auf drei zentralen Prinzipien:

- Prozesse stabilisieren und Probleme sichtbar machen: Ohne einen Standard ist es schwer, die Ursachen von Problemen zu erkennen und Prozessstabilität sicherzustellen

- Aus Abweichungen lernen: Wenn ein Problem auftritt, wird nicht nach Schuldigen gesucht – es wird analysiert und daraus gelernt

- Kontinuierlich verbessern: Ist die Arbeit erst einmal stabilisiert, können durch PDCA-Zyklen (Plan-Do-Check-Act) sicher und wirksam Verbesserungen eingeführt werden

Wendet man diese Logik an, werden Standards zur Grundlage der kontinuierlichen Verbesserung. Sie helfen Organisationen dabei, neue Mitarbeitende einzuarbeiten, bewährte Praktiken zu skalieren sowie Qualität und Sicherheit im Prozess langfristig zu sichern. Vor allem aber werden sie zur Referenz für die nächste Verbesserung.

Die Rolle von Standards in einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung

In einem Umfeld kontinuierlicher Verbesserung sind Standards keine bürokratischen Dokumente, die in der Schublade verstauben. Sie sind praktische und unverzichtbare Werkzeuge für die Weiterentwicklung von Teams und den Fortschritt der gesamten Organisation. Sie geben Wissen eine Form, schaffen Stabilität, strukturieren die Ausbildung und ermöglichen Vergleich, Analyse und Lernen.

Richtig eingesetzt, bilden Standards den Ausgangspunkt jeder Verbesserung und die Referenz dafür, dass gute Praktiken dauerhaft bestehen bleiben.

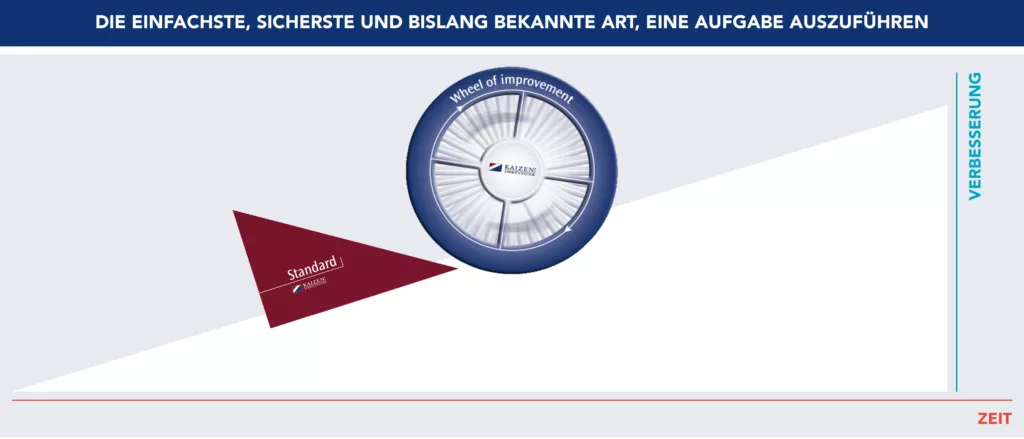

Abbildung 1 – Definition und Rolle der Standards

Standardisieren heißt sichtbar machen: Die Realität als Ausgangspunkt für Verbesserung

Die Hauptfunktion der Standardisierung besteht darin, die Realität sichtbar zu machen. Ohne eine klar definierte und gemeinsam getragene Methode kann es sein, dass jede Person eine Aufgabe unterschiedlich ausführt – was die Identifikation von Problemen, den Leistungsvergleich oder die Übertragung guter Praktiken erschwert.

In einem chaotischen Umfeld bleiben Fehler und Ineffizienzen oft verborgen. Mit klar definierten Standards wird jede Abweichung zur Gelegenheit, zu untersuchen, zu lernen und sich zu verbessern. Sichtbarkeit ist somit der erste Schritt zur strukturierten Problemlösung.

Mehr als bloße Vereinheitlichung ermöglicht Standardisierung den Teams, klar zu erkennen, was tatsächlich geschieht. Und nur wenn man die Realität so sieht, wie sie ist, kann man beginnen, sie zu verbessern.

SDCA und PDCA: Der doppelte Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung

Verbesserung erfordert Disziplin, Methode und einen strukturierten Zyklus. Genau hier greifen zwei grundlegende Zyklen der Kaizen-Kultur:

- SDCA (Standardize – Do – Check – Act): Der Standardisierungszyklus. Er stellt sicher, dass eine klare und konsistente Art der Ausführung vorhanden ist. Dieser Zyklus konzentriert sich darauf, bewährte Praktiken beizubehalten

- PDCA (Plan – Do – Check – Act): Der Verbesserungszyklus. Er ermöglicht es, neue Ansätze zu testen, Ergebnisse zu prüfen und auf Basis realer Verbesserungen neue Standards zu schaffen

Diese beiden Zyklen ergänzen sich. Zuerst wird stabilisiert, dann verbessert. Und jede validierte Verbesserung wird zu einem neuen Standard – der Zyklus beginnt von vorn.

Dieser Ansatz schafft ein lebendiges System, in dem Standardisierung und Innovation Hand in Hand gehen. Ohne SDCA gibt es keine Stabilität, ohne PDCA keinen Fortschritt.

Wie auf ein Problem reagieren: Standards als Ausgangspunkt nutzen

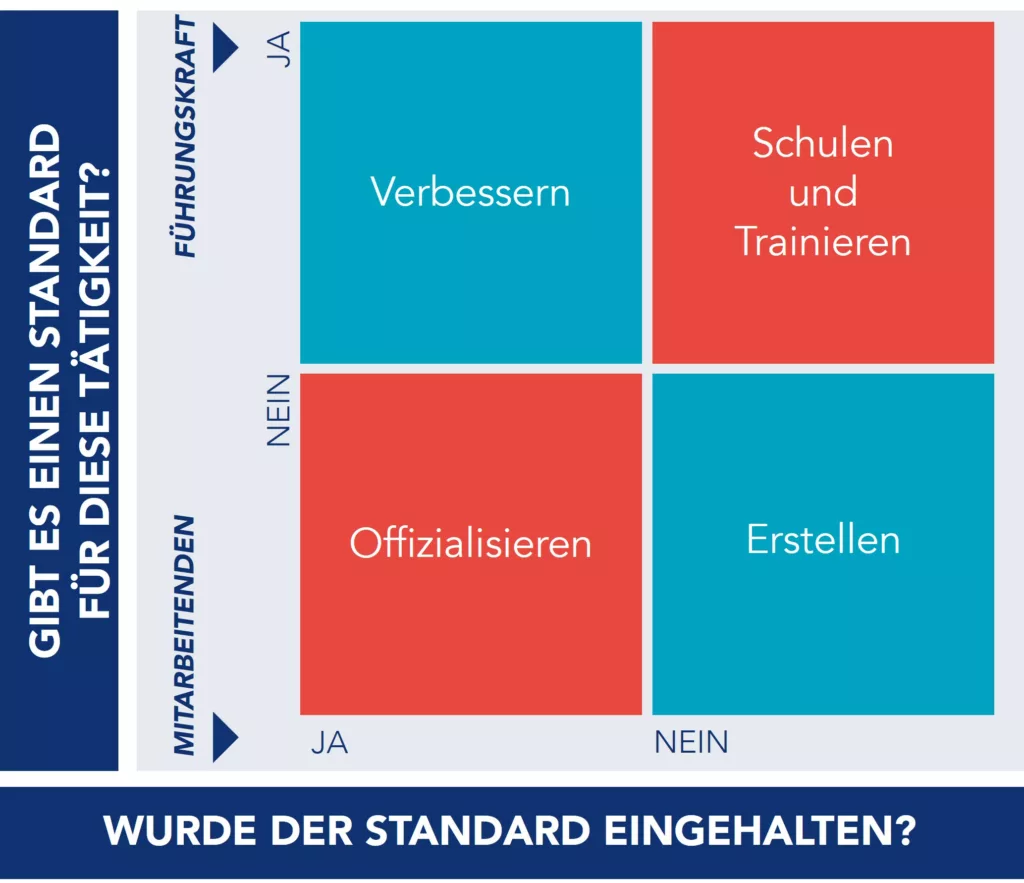

Wenn ein Problem auftritt, ist der instinktive Reflex oft, Schuldige zu suchen oder mit ad-hoc-Lösungen zu reagieren. In einer Kaizen-Kultur beginnt man anders: Man versucht zu verstehen, was schiefgelaufen ist, und daraus zu lernen. Immer wenn etwas nicht wie geplant verläuft, sollten zwei einfache Fragen gestellt werden:

- An die Teamleitung: „Gibt es einen Standard für diese Tätigkeit?“

- An die Mitarbeitenden: „Wurde der Standard eingehalten?“

Abbildung 2 – Handlungsfenster bei einem Problem

Je nach den Antworten wird der Weg klar:

- Wenn kein Standard existiert, ist der erste Schritt, einen zu erstellen, d. h. die derzeit beste bekannte Methode zu dokumentieren

- Wenn der Standard existiert, aber nicht befolgt wurde, ist es entscheidend, den Grund dafür zu verstehen. Möglicherweise handelt es sich um eine Schulungslücke, unzureichende Bedingungen oder einen Standard, der nicht zur Realität passt

- Wenn der Standard existiert und befolgt wurde, ist es ein Zeichen, dass er überprüft werden muss. Was einst wirksam war, ist es möglicherweise nicht mehr Es ist erforderlich, die Ursachen zu analysieren und den Standard zu aktualisieren

Dieser Ansatz verwandelt jedes Problem in einen Entwicklungsmoment. In der Kaizen-Kultur ist der Fehler eine Einladung zur Verbesserung.

Kaizen-Standardisierung in der Praxis anwenden

Kaizen-Standardisierung beschränkt sich nicht auf das Schreiben von Arbeitsanweisungen; es geht darum, Bedingungen zu schaffen, damit die Arbeit verstanden, mit Qualität ausgeführt und kontinuierlich von denjenigen verbessert wird, die sie erledigen. Es ist ein kollaborativer, visueller und dynamischer Prozess, der die Teams integriert und organisatorisches Lernen fördert.

Einfache und visuelle Standards erstellen

Damit Standardisierung funktioniert, müssen die Standards einfach, klar und visuell sein. Ein guter Standard zeigt, was zu tun ist und wie es zu tun ist, unter Verwendung einer verständlichen Sprache, Bildern oder Diagrammen, und er muss am Ort der Arbeit verfügbar sein. Außerdem ist ein Standard niemals endgültig – er stellt die beste bekannte Methode bis zu diesem Zeitpunkt dar und ist bereit, überprüft zu werden, sobald sich eine Verbesserungschance ergibt. Diese Sichtweise beseitigt die Angst, dass Standards die Kreativität und Innovation behindern könnten.

Die Teams einbinden: Der Standard als lebendiges Abkommen

Der Standard wird nicht von oben nach unten diktiert. Er wird gemeinsam mit dem Team entwickelt, basierend auf praktischen Erfahrungen, Fehlern und den im Gemba gelernten Lektionen. Er ist ein lebendiges Abkommen zwischen allen über die beste Arbeitsweise.

Wenn die Teams an der Definition und Überprüfung der Standards beteiligt sind, gewinnen sie ein Gefühl der Eigenverantwortung, ein besseres Verständnis des Prozesses und die Motivation, ihn zu verbessern. Dies macht die Standardisierung zu einem Katalysator für Engagement, Lernen und Verantwortung.

Schulen, trainieren, üben

Es reicht nicht aus, einen Standard zu erstellen. Es muss sichergestellt werden, dass alle ihn kennen, verstehen und anwenden. Das Training muss praktisch, am Arbeitsplatz durchgeführt, mit klaren Demonstrationen und gezieltem Wiederholen erfolgen.

Training basierend auf dem Standard reduziert Fehler, beschleunigt die Integration neuer Mitarbeitenden und schafft Konsistenz in der Leistungserbringung. Mehr als nur Wissen zu vermitteln, formt das Training exzellente Gewohnheiten.

Durch tägliches Üben des Standards entwickeln die Teams die Fähigkeit, Abweichungen zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Erfahren Sie, wie Change Management Standards in Entwicklungsmöglichkeiten verwandeln kann

Fazit: Der Standard als Grundlage für Verbesserung

Das vierte Paradoxon der Kaizen-Kultur lehrt uns, dass wahre Verbesserung mit Klarheit darüber beginnt, was heute getan wird. Standardisierung ist kein Hemmnis für Innovation – sie ist der Ausgangspunkt.

Ohne einen Standard gibt es keine Grundlage für Vergleiche, Messungen oder Verbesserungen. Wenn alle unterschiedlich arbeiten, ist es unmöglich zu wissen, was funktioniert, wo Abweichungen auftreten oder ob eine Änderung eine echte Verbesserung darstellt.

In einer Kaizen-Organisation sind Standards lebendige Vereinbarungen, die mit den Teams erstellt, in der Praxis getestet und regelmäßig verbessert werden. Sie sind Werkzeuge für Lernen und Ausrichtung, nicht für blinden Kontrollzwang. Und wenn sie richtig angewendet werden, fördern sie Autonomie, geteilte Verantwortung und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.

Die Annahme dieser Sichtweise verändert die Art und Weise, wie geführt wird, wie gelernt wird und wie gewachsen wird. Denn im Grunde genommen ist Standardisierung der erste Schritt, um mit Impact zu innovieren und mit Konsistenz zu verbessern.

Artikel basierend auf dem Buch „The Kaizen Culture Paradox – The Smartest Way to Run a Business“ von Alberto Bastos und Euclides Coimbra (erscheint in Kürze).